青少年心理问题低龄化,何因?何解?

*仅供医学专业人士阅读参考

为什么越来越多的孩子出现心理问题?

撰文|野子

“现在孩子,条件这么好,不缺吃不缺穿的,怎么还动不动就出现心理问题?”

“我们那一代人,谁小时候没挨过打?为什么现在孩子说不得骂不得了?”

我在接访青少年个案咨询时,经常会听到很多家长有这样的疑问。

也许在物质条件越来越好的今天,有很多家长会认为这一代的孩子应该无忧无虑,至少比父母那代人过得开心快乐多了,所以对孩子出现心理问题,感到不可理解,甚至觉得孩子是“脆弱”、“矫情”、“吃的苦不够多”。

事实真的如此吗?近年来,青少年心理问题低龄化现象已成常态,这应引起全社会的重视。

每年9月开学季后一两个月内青少年心理咨询人数会出现激增,打心理援助热线的孩子也日趋增多,且年龄越来越呈现低龄化趋势。

从2019年开始,18岁以下心理问题患者明显增加。儿童抑郁症的多发年龄一般在10岁左右,但在很多儿童医院的心理科,已经接诊过8岁的抑郁症患者。

我作为一名心理咨询师,今年10月份,接访过最小的来访者,刚刚上小学一年级。这不禁让我们反思:如今心理问题为何开始频频找上低龄儿童?

据研究,当下 孩 子们的心理问题表现在以下几方面:

6-12岁小学阶段:主要问题是注意力缺陷、多动症、抽动症以及阅读障碍等;

12-15岁初中阶段:主要是青春期情绪管理、人际关系、时间管理、学业压力等;

15-18岁高中阶段:主要是升学焦虑、自我认知、人际关系、早恋问题等方面。

也许,这还是不能解答很多家长心中的疑问:

为什么孩子在物质条件越来越好的今天,却越来越多的出现心理问题呢?那请耐心读完这篇文章,也许能有助于家长更好的理解孩子。

一

家庭结构的单一化

现在中国的家庭结构,尤其在孩子学龄阶段的家庭,基本以核心家庭为主,家庭成员基本就是父母和孩子。

这和以前一家三代共同生活的家庭结构发生了很大变化。这个变化有利有弊,好处是家庭关系简单,相对减少了一些家庭矛盾(如婆媳关系),给孩子创造一个更为安静的学习环境。

但弊端就是孩子如果遭受了父母的批评甚至责骂,不能及时找到相对安全的关系寻求安慰。孩子和家长一旦出现关系僵化,没有一个“调和者”站出来缓解关系。

也许家长会认为没有老人“惯孩子”,孩子会更自律、更懂规矩,但与此同时,孩子的安全感也会降低。尤其是亲子关系出现问题的家庭,家庭结构的单一,导致孩子的委屈、愤怒等情绪只能一个人默默压抑。

二

孩子缺乏同伴关系的支持

和上一代人比,现在的孩子,业余玩耍的时间太少了。且不论孩子要上各种兴趣班,就算不上兴趣班的孩子,也没有太多约小伙伴一起玩耍的机会和时间。

家长会顾忌各种安全问题,基本不会让孩子单独出家门玩,这一代孩子基本是被“圈养”的一代,身体素质也普遍不如父辈。

孩子不能在团体中产生有效互动,也缺失了同伴支持的关系。有些不能和大人说的话,再没有知心朋友分享分担,孩子只能压抑或者通过网络社交平台寻求安慰。

如果家长再“严防死守”孩子的上网时间,那孩子的孤独感不言而喻。

三

孩子缺少疏解情绪的途径

大多数家长只关注孩子学习成绩,认为除此之外,其他事情完全可以替孩子包办,比如做家务、发展兴趣爱好等。这就导致孩子缺少探索的机会和时间。

出现心理问题的青少年,大多都是缺少疏解情绪的途径。有些抑郁、焦虑导致厌学的孩子,不学习,也不知该干什么。没有特别想做的事(家长也不允许),而兴趣丧失,正是抑郁的主要症状之一。

上述情况在中国大多数的家庭中普遍存在,青少年的生活被单一固化成学校—家—兴趣班这种三点一线的模式,除了学习,孩子再没有别的能做的事。

上一代人可以早晨约小伙伴结伴走路或骑车去上学,放学后在家附近和小伙伴奔跑打闹,对这一代孩子来说已成一种奢望。

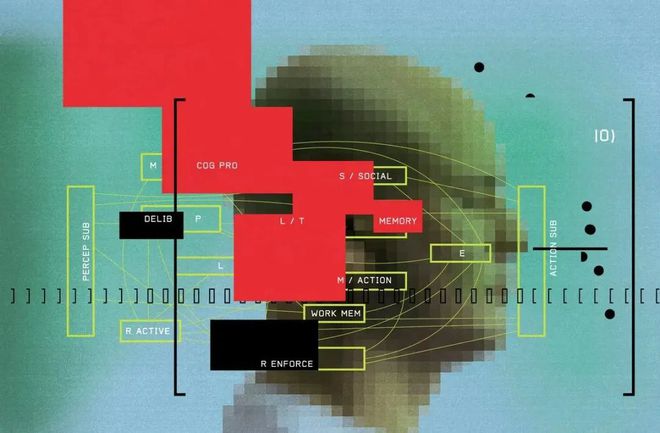

在儿童的成长过程中,是运用五种感觉器官(味觉、触觉、嗅觉、视觉、听觉)来认识事物、探索世界的。

他们通过用嘴品尝、用手触摸及用脚踩 踏等肢体感觉、用鼻子嗅闻气味、用眼睛观察颜色形状、用耳朵听声音等来认识和感受周边物体及其特点,这是儿童认识世界的重要途径和独特方式。

上世纪六十年代,美国的心理学博士艾尔斯提出“感觉统合功能”理论。更是强 调有机体(不光是人类)运用感觉从环境中获得信息,输入大脑,大脑对输入信息进行加工处理(解释、比较、增强、抑制、联系、统一),并作出适应性反应。

持续不断的感觉统合过程,会让大脑的分工愈来愈精细,脑神经系统功能愈来愈强。感觉统合能力强的人发展出的学习能力和适应环境的能力也会更强。

用通俗的一句话来讲就是:越皮实的孩子,心理韧性越强。

而当代青少年,被三点一线的生活模式减少了与外界的接触链接,全社会重视智力教育而轻视了体能、劳动等教育更是弱化了孩子的多种感官体验。

这也催化了当代孩子内心的孤独、焦虑、空虚等负面情绪。这是时代发展带来的困境,而这一切,不能让最弱小的孩子来全部承担。

那么作为家长,该如何在这样一个“卷”的时代,更好的培养孩子,让孩子身心健康地发展,从来拥有更好的未来呢?

以下七条建议给家长:

1.要有“身心健康是最重要的”这样的认知

任何时候,这一条比学习成绩更为重要。也许在孩子刚刚出生时,父母最初的期望是:“只要孩子健健康康就好”,愿家长能常常回忆一下那个时刻,不忘初心。

2.和孩子一起树立多元价值观

所谓多元价值观,就是相信“行行出状元”。孩子除了文化课,其他的兴趣要注重培养,音乐、美术、舞蹈,甚至烹饪、养动植物、体育运动等等,能给孩子带来满足感和成就感。这是一个人全面、健康发展的根基,是保持探索力、生发创造力的必要条件。

3.鼓励孩子交朋友、和亲人团聚,产生更多情感链接

这对培养孩子建立良好人际关系的能力是有帮助的,同时好的关系对孩子的成长也是不可或缺的心灵滋养。

4.培养孩子动手能力,给孩子做家务的机会和时间

孩子有家庭的参与感,更能感受到家庭的和谐温暖,也有助于孩子责任感的增强。

5.陪孩子一起运动

哪怕只是散步,多晒晒太阳。让孩子感受到父母除了对他学习的“关心”之外,还愿意陪伴他做更多快乐的事情,愿意和他一起体验和分享世间的美好。这些体验都会储存在孩子的记忆里,成为他以后应对困难挫折的勇气和力量。

6.情绪平和地处理问题,给孩子树立榜样

尤其对待青春期的孩子,让孩子学会合理地应对情绪,通过交流沟通、协商解决问题,而不是一味地发脾气。

7.当孩子出现心理问题,及时带孩子求助专业的帮助

重视孩子的心理健康,和身体健康同样重要。

在这个科技和经济飞速发展的时代,随着人工智能的来临,也许作为父母这代人已经无法预设和规划孩子的未来。

我们能做的,是给予孩子更多的接纳和信任,让家庭成为孩子最温暖的心灵港湾,在他们羽翼未丰之时获得应有的安全和庇护,让他们身心健康地成长,发展出更多的活力和创造力。

相信未来可期!与您共勉!

看更多精神疾病知识?

无需下载即可在线查看~

本文来源:心理专家说

责任编辑:老豆芽

*"医学界"力求所发表内容专业、可靠,但不对内容的准确性做出承诺;请相关各方在采用或以此作为决策依据时另行核查。

推荐阅读